Le Marqueur Michaud-Asselin

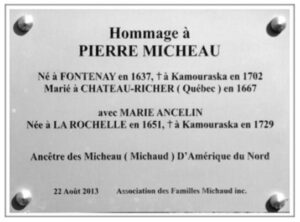

Le pionnier vendéen Pierre Michaud et son épouse la Rochelaise Marie Asselin, s’étant établis dans la seigneurie de Kamouraska, sont les ancêtres de tous les Michaud du Québec.

En face du numéro 68 de la route 132 à Saint-Germain-de-Kamouraska

Crédit : Photo - Laurence Gallant

Les descendants de Pierre Michaud (Micheau, Michel) et Marie Asselin (Ancelin, Anselin), issus de leur mariage en octobre 1667, se comptent par centaines de milliers et ils sont répartis principalement au Québec, mais aussi dans l’ensemble du Canada et aux États-Unis.

Les descendants de Pierre Michaud (Micheau, Michel) et Marie Asselin (Ancelin, Anselin), issus de leur mariage en octobre 1667, se comptent par centaines de milliers et ils sont répartis principalement au Québec, mais aussi dans l’ensemble du Canada et aux États-Unis.

Pierre Michaud (vers 1637-vers 1702) et Marie Asselin (1651-1729) habitent d’abord la région de Québec puis l’Île-aux-Oies et l’Île-aux-Grues pour finalement s’établir dans la seigneurie de Kamouraska vers 1692. Quelques années plus tard, le 30 juin 1695, on leur octroie une terre qu’ils laisseront en héritage. Ils figurent parmi les premiers concessionnaires de cette seigneurie.

D’autres tels Jean Dionne et Charlotte Mignault (Mignot, Migneault), Pierre Émond et Agnès Grondin et René Plourde sont également associés au début de cette seigneurie. D’ailleurs, le Marqueur Plourde-Bérubé témoigne de l’établissement de ce pionnier dans une autre seigneurie, celle de La Bouteillerie (Rivière-Ouelle) en 1697.

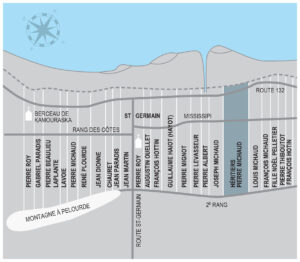

La terre des Michaud longe le fleuve Saint-Laurent au nord. Elle est située le long d’un ancien chemin longeant la montagne du Mississipi (Saint-Germain-de-Kamouraska). Elle est concédée par le marchand Charles Aubert de La Chesnaye qui possédait plusieurs autres seigneuries à l’époque, dont celles de la Côte-de-Beaupré, Repentigny, Rivière-du-Loup, Percé…

La terre ancestrale des Michaud est située dans la seigneurie de Kamouraska. C’est aussi dans cette seigneurie, sur des terres avoisinantes, que s’établissent ses fils François, Louis, Joseph et Pierre. Notez que la carte qui suit signale également la présence des héritiers de Pierre Michaud. La carte que vous voyez est une transposition des concessions selon un plan de Saint-Louis-de-Kamouraska datant de 1726, extrait de Sur les pas de l’ancêtre et publié par l’ Association des familles Michaud inc.

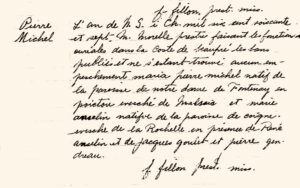

À l’automne 1667, à Château-Richer sur la côte de Beaupré, Pierre Michaud épouse la Rochelaise Marie Asselin. Marie a 16 ans et Pierre en a 30. Le père Morel célèbre le mariage et le père Fillion rédige l’acte. Leur contrat de mariage est rédigé par le notaire Claude Auber.

Dans l’acte qui précède, le nom du marié est Michel plutôt que Michaud et celui de la mariée est Anselin plutôt qu’Asselin. À cette époque, en France comme en Nouvelle-France, les patronymes étaient souvent écrits au son et il n’est pas rare de les retrouver écrits de différentes façons. Les immigrants d’alors viennent d’un peu partout en France, ils parlent avec des accents différents et ne savent pas toujours écrire. Lorsqu’un curé ou un notaire enregistre leur identité, cela donne des transcriptions variées.

Dans Passeurs de mémoire, l’approche retenue est celle adoptée par le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal dont la base de données repose sur les actes inscrits dans les registres paroissiaux et sur d’autres documents nominatifs des XVIIe et XVIIIe siècles. PRDH a standardisé les noms de famille, c’est-à-dire que chaque nom y est représenté sous une forme standard qui regroupe toutes les variations rencontrées pour ce nom dans les informations provenant de plus de 2 350 000 actes. Cela explique pourquoi, dans le présent texte, nous utilisons les mêmes noms de famille en indiquant au début du texte les autres formes les plus utilisées. Par ailleurs, les légendes y reprennent les patronymes des éléments visuels auxquels elles se réfèrent

- Pour en découvrir davantage sur la grande famille Michaud, procurez-vous le circuit qui lui est consacré sur passeursdememoire.com et consultez-y gratuitement sa capsule d’info.

Pierre Michaud dit le Poitevin naît vers 1637 à Fontenay-le-Comte, en Vendée dans l’ancien Poitou. Il est le fils de Marie Train qui aurait eu quatre autres enfants : Renée (1622-), Estienne (1625-1634), Thomas (1635-1635) et Marie (1640-).

Le père de Pierre, Antoine Michaud, est marchand mercier. Pierre est apprenti auprès de Jacques Audouit « qui promet de lui montrer le métier de garnisseur de chapeau et ce qui en dépend » durant un an et demi.

Pierre Michaud s’engage auprès de Jacques Pépin, marchand à La Rochelle, le 27 mars 1656 tel que le confirme le contrat signé chez le notaire Moreau. Il embarque au port de La Rochelle sur le trois-mâts le La Fortune et il débarque à Québec au début de l’été 1656. À la fin des trente-six mois, en 1659, Pierre, qui réside alors dans la seigneurie de Beaupré, demeure dans la colonie. Vers 1661, Pierre est à Sainte-Anne-du-Petit-Cap. Sa mère, Marie Train, née en 1602, décède à 61 ans en 1662, soit peu de temps après le départ de Pierre pour la colonie. Le 6 septembre 1665, il vend sa terre de Beaupré à Jean Boutin, avec qui il avait fait la traversée.

L’historien Serge Lambert explique qu’à l’époque de la Nouvelle-France, plus particulièrement entre 1640 et 1669 et entre 1710 et 1749, existent des contrats qui permettent à des employeurs de la colonie, dont des propriétaires fonciers, des commerçants, voire des communautés religieuses, de retenir les services, pour une période de trois ans, d’où leur surnom, d’un engagé ou d’une engagée ou « trente-six mois ». Ce contrat d’engagement se veut une méthode de recrutement pour permettre à la colonie, en partie du moins, de combler le manque de travailleurs et d’assurer un certain développement.

Originaire de La Rochelle, Marie Asselin est baptisée le 7 mai 1651. Elle est la fille de René Asselin et de Claire Rousselot mariés le 3 novembre 1647. Tel que mentionné précédemment, le choix de l’orthographe des noms de famille se réfère à l’usage le plus fréquent. Dans le cas présent, et bien que de nombreuses graphies aient été répertoriées pour identifier Marie, son père et ses descendants, l’usage du nom « Asselin » domine nettement.

Les frères et sœurs de Marie sont également baptisés à La Rochelle : Fortin (1648-), Jean (1655-), Suzanne (1657-1662) et François (1660-1661). La mère de Marie, Claire, décède à La Rochelle le 19 août 1661. Son père René (1609-1695) est filassier (qui façonne des fibres comme le chanvre). Après le décès de sa première épouse, Claire mère de Marie, il épouse la Rochelaise Marie Juin (Jouin) (1636-av.1701) le 19 janvier 1665. Marie a seize ans lors de son arrivée en Nouvelle-France avec son père et sa belle-mère Marie Juin dont le frère Pierre, meunier et farinier, arrive dans la colonie la même année.

Dès son arrivée, René Asselin se serait établi comme fermier sur une terre de Galeran Boucher sur la Côte-de-Beaupré. René Asselin et Marie Juin ont au moins deux enfants qui atteignent l’âge adulte et se marient : Marie (1669-1742) qui épouse Pierre Rondeau et Pierre Fournier et Philippe (1676-1755) qui épouse Madeleine Saint-Pierre (1681-). Le mariage de Philippe, le 7 juin 1701, est inscrit au registre de Rivière-Ouelle. Madeleine est la deuxième fille de Pierre Saint-Pierre, un pionnier de la région établi avec sa femme Marie Gerbert et sa famille dans la seigneurie de la Grande-Anse (Saint-Roch-des-Aulnaies). Saint-Pierre est voisin du pionnier Jean Pelletier qui fait l’objet du Marqueur Pelletier-Langlois.

En 1695, Pierre Michaud reçoit de Charles Aubert de La Chesnaye une terre dans sa seigneurie de Kamouraska. Une plaque apposée au 125, côte de la Montagne/10, rue du Sault-au-Matelot à Québec rappelle que La Chesnaye arrive à Québec en 1655

« […] où il commence par pratiquer le commerce d’importation, pour s’intéresser ensuite à tous les aspects de la vie économique de la colonie : commerce des fourrures, des marchandises, spéculation foncière, agriculture, transport par eau, pêches. De sa maison et de son magasin, situés dans la rue du Sault-au-Matelot, il gérait ses entreprises, dont plusieurs seigneuries, qui s’étendaient des Pays d’en haut à la Gaspésie. Anobli par le roi en 1693, il devint membre du Conseil souverain de la Nouvelle-France en 1695. » Le répertoire des désignations patrimoniales fédérales d’importance historique nationale.

Rappelons que la seigneurie de la Rivière-du-Loup lui est concédée en 1673 et qu’il y établit un poste de traite. Dans le but de contrôler l’ensemble de la traite des fourrures de castor, il obtient également par achat ou concession les seigneuries LeParc (Le Parc), Verbois et Madawaska. Au sujet de Charles Aubert de La Chesnaye, l’homme d’affaires le plus éminent de la colonie, l’historien Yves F. Zoltvany rappelle que les efforts qu’il déploya pour arriver à faire partie de la noblesse ne doivent pas faire oublier le fait que l’amour du gain a dominé toute sa carrière. L’argent amena la puissance dont la recherche fut vraisemblablement une des lignes de force de sa carrière.

- Pour en connaître davantage sur Charles Aubert de La Chesnaye, consultez l’article de Yves F. Zoltvany (Dictionnaire biographique du Canada).

Pierre et Marie habitent d’abord l’île d’Orléans, puis ils se déplacent à l’Île-aux-Grues, puis à L’Islet pour finalement s’établir à Kamouraska. Pierre Michaud et Marie Asselin sont les ancêtres de tous les Michaud du Québec. Ils ont près de 80 petits-enfants, dont près de cinquante portent le nom Michaud. À la fin du XXe siècle, le patronyme Michaud figure au 42e rang des noms de famille du Québec avec environ 17 000 porteurs de ce nom. Un Michaud sur cinq habite au Bas-Saint-Laurent.

Dix enfants naissent du mariage de Pierre Michaud et Marie Asselin : six garçons et quatre filles ; neuf se marient et laissent une descendance. La naissance de Pierre, fils aîné, datant du 11 février 1672, en précède neuf autres : Jean-Baptiste (1674-) ; Marie-Anne (1676-1755) ; Joseph (1678-1735) ; Pierre dit le cadet (1681-1760) ; Louis (1684-) ; Élisabeth (1685-1766) ; François (vers 1687-1727) ; Geneviève (1690-1690) et Madeleine (1692-1775).

Les enfants de Pierre et Marie demeurent dans le Kamouraska. Pierre, le fils aîné, y décède en 1761, de même que sa sœur Marie-Anne, son frère Joseph, Pierre dit le cadet, Élisabeth, François et Madeleine. Parmi les principales familles kamouraskoises associées aux Michaud à cette époque de la colonie, mentionnons les Boucher, Dionne, Lebel, Ouellet et Pelletier.

Ces familles font également l’objet d’un circuit Passeurs de mémoire Kamouraska et la Grande-Anse. Signalons de plus que Pierre Michaud et Marie Asselin, lorsqu’ils habitent l’Île-aux-Grues, auraient été voisins des pionniers Jean Soucy et Jeanne Savonnet (Savonet) et que la famille Soucy fait aussi l’objet d’un circuit Passeurs de mémoire au Kamouraska.

Proposé par l’Association des familles Michaud, dans le cadre du programme de désignation toponymique commémorative de la Commission de toponymie, un pont routier du Kamouraska, construit au-dessus de la rivière Kamouraska rappelle le souvenir de l’ancêtre depuis 1989.

L’ancêtre Pierre Michaud repose probablement au cimetière de Rivière-Ouelle, mais son acte de sépulture demeure introuvable. Il serait décédé entre le 30 mai 1702 et le 8 mai 1703. Au moment de son décès, Pierre Michaud habite Kamouraska, mais les inhumations avant 1709 ont lieu à Rivière-Ouelle. Entre 1697 et 1818, 34 personnes portant le patronyme Michaud y reposent et, entre 1820 et 1861, 34 sont inhumées dans le deuxième cimetière.

Le premier cimetière se trouvait en bordure du cimetière actuel, à l’intersection de la Route 132 et du chemin du Haut-de-la-Rivière. Il est abandonné progressivement entre 1818 et 1838. Le deuxième cimetière de Rivière-Ouelle se situait à l’arrière de l’église et s’étirait vers le sud-est, entre l’église et l’école primaire Vents-et-Marées. Les dépouilles y sont ensevelies jusqu’à la fin du XIXe siècle puis transférées dans le cimetière actuel en 1882 et en 1890.

- Pour en découvrir davantage sur la grande famille Soucy, procurez-vous le circuit Passeurs de mémoire qui lui est consacré sur passeursdememoire.com

- La Municipalité de Rivière-Ouelle a développé, en collaboration avec Parcours Fil Rouge, un outil de recherche complémentaire à la visite du Mémorial du cimetière Notre-Dame-de-Liesse et aux circuits Passeurs de mémoire : une zone Web pour repérer les défunts.

Le terrain que l’on nomme le « Berceau » comprend l’ancien cimetière où reposent plus de 1 000 sépultures, dont au moins 115 Michaud. L’association des familles Michaud les a plus précisément estimées à 122. C’est là que reposent l’ancêtre Marie Asselin, inhumée le 18 avril 1729, et son fils François, décédé deux ans avant. Entre 1735 et 1775 s’y ajoutent les sépultures de six autres enfants de Marie et de Pierre Michaud : Pierre, Marie-Anne, Joseph, Pierre, Élisabeth et Madeleine. Plusieurs de leurs petits-enfants reposent ici également. Entre 1727 et 1861, 1 228 personnes portant le nom Michaud sont inhumées dans ce cimetière.